大美平潭丨作家許文華筆下的山海之緣

2024-12-07 10:16:15 來源:平潭網山海之緣

作者:許文華

我走出大山到福州,坐上D9973次動車,僅半個多小時就上了平潭島。

動車經過人類建筑工程史上了不起的新壯舉之一——平潭海峽公鐵大橋。它不但構建了從通暢到高速的島內外聯系通道,也見證了一段山海之緣。

一

來舅家的阿言表弟,開著他嶄新錚亮的寶馬小汽車來接我。我調侃他:說吧,這幾年又囤下幾個百萬了?

他哈哈一樂:沒有多少啦,但說實在話,平潭島這些年建設速度之快,真的令人興奮,只要人勤快些,還真的是處處充滿商機呢!

車子穿過嵐城。一派現代繁華。

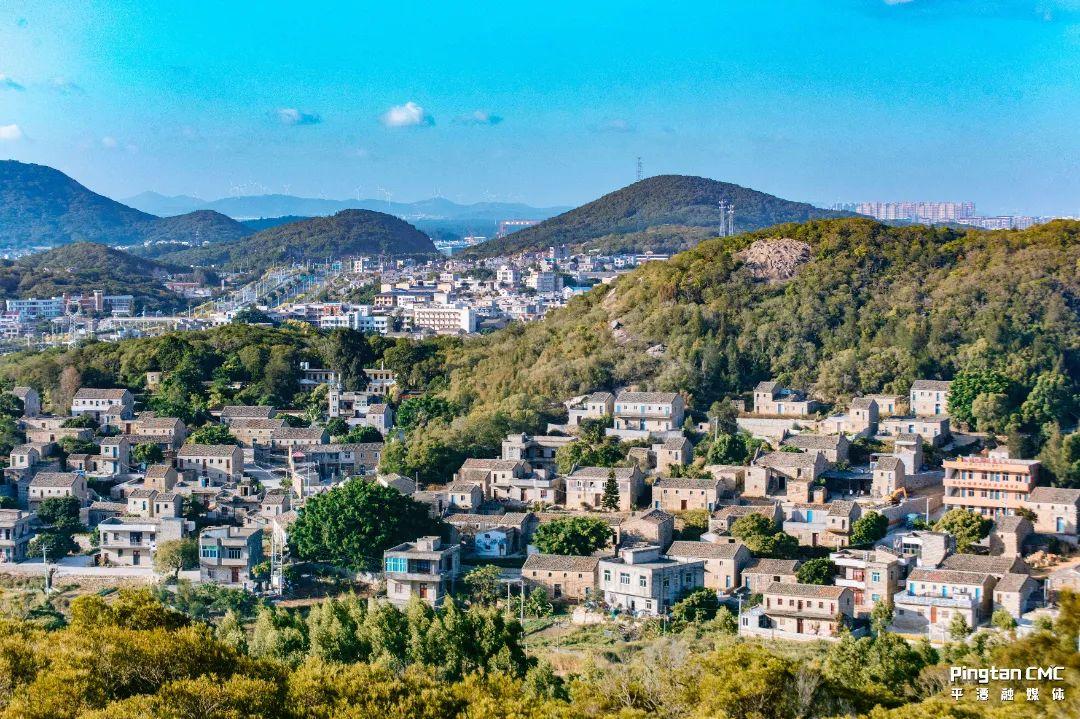

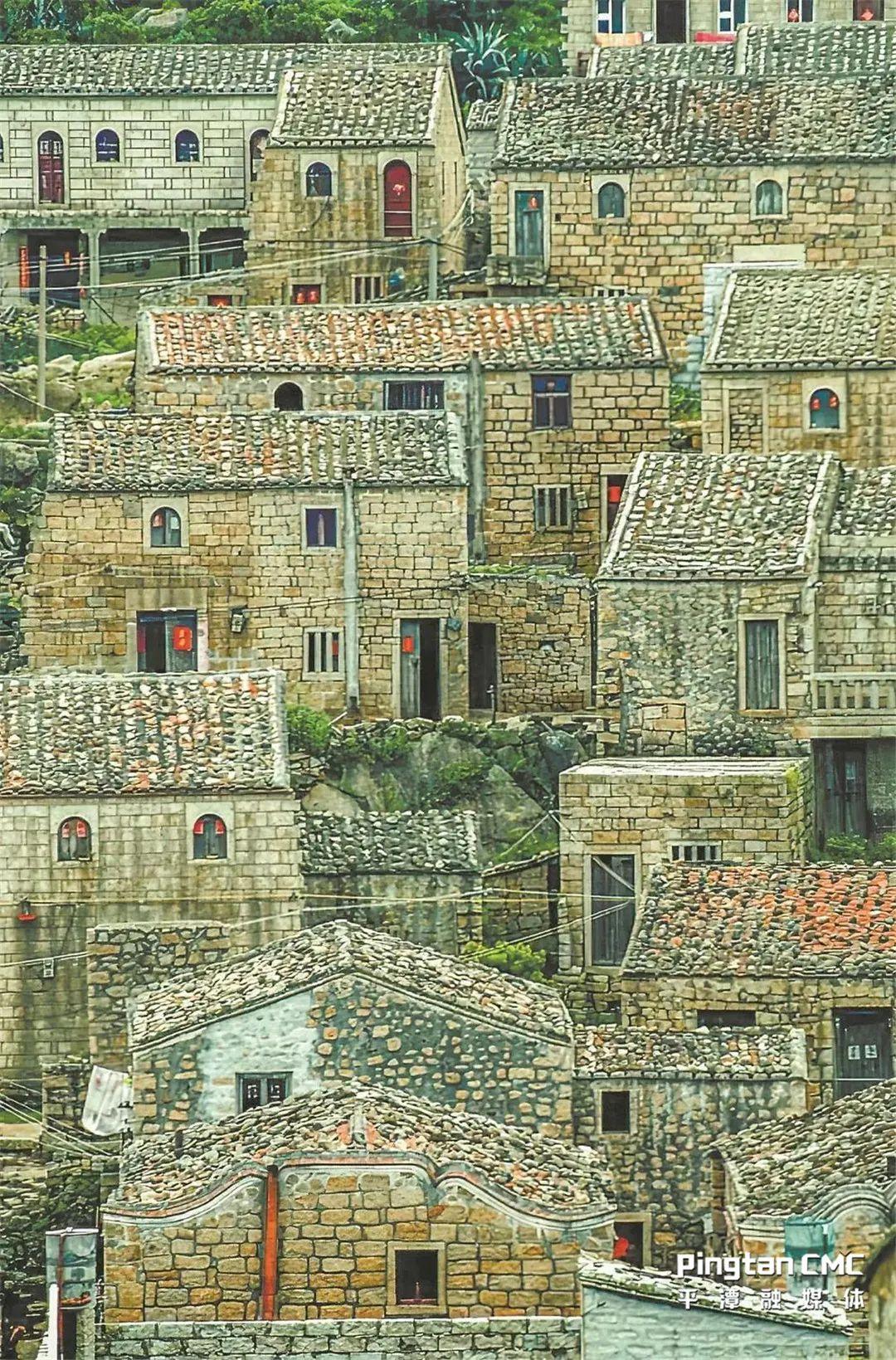

一片石頭厝赫然映入眼簾,它們面朝大海,靜靜地站立在綠樹紅花中間。厝與厝之間,是一條條石子路,色澤斑駁,光滑潔凈。大海氣息撲面而來。

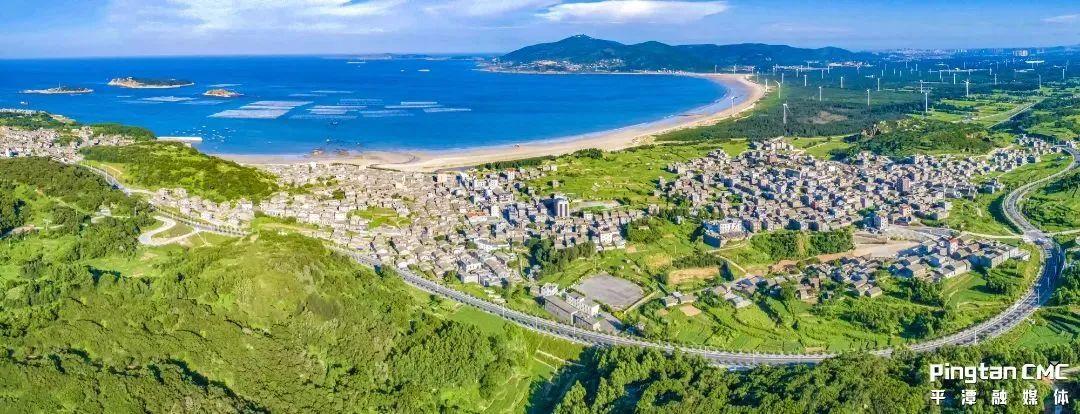

海岸線蜿蜒延伸。一架架風力發電機,在海風中慢悠悠地扇動著巨大的白色的翅膀,如巨大的海鳥正應和著大海的濤聲。

“海嵐居”是一棟圍著石頭院墻的三層民宿,一樓做餐飲,二樓供客人住宿,三樓是來舅、來妗子和阿言一家的自住區域。我進院子時,兩個幫工正忙著處理一大堆活蹦亂跳的海鮮,魚呀、蝦呀、蟹呀什么的。海鮮的腥香從廚房里飄出,穿戴著白色工作帽服的大廚正有條不紊地在灶前忙碌。

舅舅和妗子兩人,笑盈盈地在旁邊指揮著,一副氣定神閑的樣子——較之當年山里歲月,他倆膚色變白了。尤其妗子,豐腴了不少,似乎也干練了不少。

“英子來啦!哎呀,又有幾年沒見面了!”來舅、來妗子樂呵呵地迎上我,一人握住我一只手,上下端詳,親切寒暄。

“海嵐居”第一晚,我們迎著海上落日,聽著大海濤聲,在海風溫柔的吹拂下,啃著蝦蟹,呷著鮮啤,盡情享受,暢敘親情。

悠悠往事,就這樣從塵封的歲月深處被漫不經心地提起,它們如珍藏的山里青紅酒,一暴露在空氣中,酒香四溢,那么芳香,又帶著絲絲縷縷的苦澀和辛酸。

二

20世紀60年代末的一天,離福州150公里的山城小村。少年來舅挑著一捆山柴,沿著崎嶇不平的山間小道,回到簡陋清寒的農家小院。他扔下柴捆,用破爛的衣袖抹一抹滿額頭的汗水,一雙機靈的大眼掃過,發現自家門前擺著幾張長條凳,幾名陌生人正邊喝著娘沖泡的老茶水,邊拘謹地和當村支書的爹聊著天。一些人說著奇怪的外地話。來舅聽了半天,好不容易才聽懂了“房子”“平潭”“永泰”等幾個詞。

這些人一副打算久住的樣子,讓來舅狐疑不已——這可是個幾乎與世隔絕的小山村吶,除了幾畝田地還算肥沃,勉強長點水稻地瓜什么的,還有什么出產呢?何況那些人也不像是之前有往來過的親戚,他們干嘛要常住在這里呀?

疑惑歸疑惑,來舅還是遵從著爹娘的吩咐,領那些人在村里走了幾圈,認了門——爹把村里閑置的幾個倉庫,甚至是牛圈、豬圈都分配給那些人當住房了。那些人共四家,吵吵嚷嚷的二十多人,都在大隊部等著呢。男男女女老老少少,帶著簡單破敗的行李卷,一副長途跋涉、風塵仆仆的狼狽樣子。

接下來幾天,爹每天進進出出,娘每天燒水煮地瓜飯,安排那些人的飯食。少年來舅也被分配了許多任務,他得和村里選出的一批青壯年全勞力一起教他們,其實是幫著他們扶柱修瓦,裝門圍院子,打掃庭院,整理房間。為了這些遠方來的客人,半個村子的人都忙得熱火朝天,為此耽誤了不少農活,卻沒有一個人抱怨。那些人把感激和惶恐掛在臉上,努力地想幫著干活,為建設自己的新家園搭把手,但奇怪的是,他們幾乎一律生疏于這些工作,只有唯唯諾諾跟班的份兒,有時甚至還在百忙中添了亂,拖延了工期。

幾天之后,四戶人家都安頓了下來,他們的異鄉新居雖然因為本來的功能所限,顯得寒磣,但好歹也牢固潔凈,能遮風避雨,能安下一口鍋,幾架壘土搭木板的床。鄉親們又給了他們幾籃子地瓜,幾捆山柴,于是裊裊的炊煙就從那四戶人家屋頂上升起來,和村人們的炊煙匯合在一起。這意味著那四戶人家得到村莊的接納,正式成了這個質樸醇厚邊遠村莊的成員。

后來,來舅從爹娘的交談中知道了那些人來自一個叫平潭島的地方,他們之所以來,是因為島上獨特的地理位置,以及其基于地理位置上非常重要的其他的意義。他們那的幾個村莊響應政策的安排,向內陸地區搬遷移民。山里人張開胸懷接納了這些海邊來客。

山與海的情誼,就這樣開始了。

三

來妗子現在是古稀之年的老人了。生于平潭長于平潭,小時的她常坐在石厝圍墻上,聽爺爺奶奶講述祖先出海打漁的傳奇經歷。來妗子回憶說,原本日子雖不富足,但有爹出海打漁,爺爺奶奶幫著娘料理家務,倒也寧靜安逸。“我們移民去永泰山里時,爺爺奶奶已經去世了,被動員時很惶恐忐忑,但好在干部們耐心安排,于是經過兩天長途奔波到了你們村里。山里人都很淳樸熱心,幫我們在那扎下了根,真的是山海情深吶!”

來舅聽了這話,樂了:那時阿鳳你才十幾歲,你們的生活方式和我們差太多了。就說你爹吧,雖說是捕魚好手,但到了我們那山旮旯,那是千般武藝也派不上用場。上山砍柴,他使不了柴刀。下田插秧,他過不了田埂。不說幫生產隊的忙,簡直是拖大家的后腿,你娘呢?好多青菜谷物名字都分不清,煮飯時也不知道它們到底干什么用的,只好一股腦兒全部下鍋,熬豬食似的,讓人一點食欲都沒有,還好有伯母嬸嬸們熱心教著,一陣子后,你們家也能用山里的食材勉強煮出一鍋鍋飯,才喂飽了一家人。

阿言也迫不及待地插了話:還好我是20世紀70年代中期才出生的,那時外公外婆和其他平潭移民都融入了鄉村,學會了山里的謀生方式,不少人還和爸媽一樣山海聯姻,彼此幫襯著,和和美美過著日子。“我出生后沒吃什么苦,能順順利利長大讀書、工作。歸根到底,千好萬好,都比不上咱們國家政策好呢!我這一輩的人,成年后能跟外公外婆舅舅姨姨們舉家遷回平潭,又在國家大力發展平潭綜合實驗區的政策扶持下,開民宿,辦養殖,一心一意奔小康,想想都有奔頭!”

我開心地說:國泰,才能民安吶!國家政策就是你們的靠山和底氣。來舅、來妗子,你們是時代做的媒,善良牽的線吶,要不是當年移民,你們怎會相識相知?要不是山里人淳樸,海邊人豪邁,哪能一見如故?千里姻緣一線牽,才能山海相連締造傳奇呀!

夜漸深,海月照高天。酒酣人醉,話語依稀,天涯共此時。長天之下,共享安然。

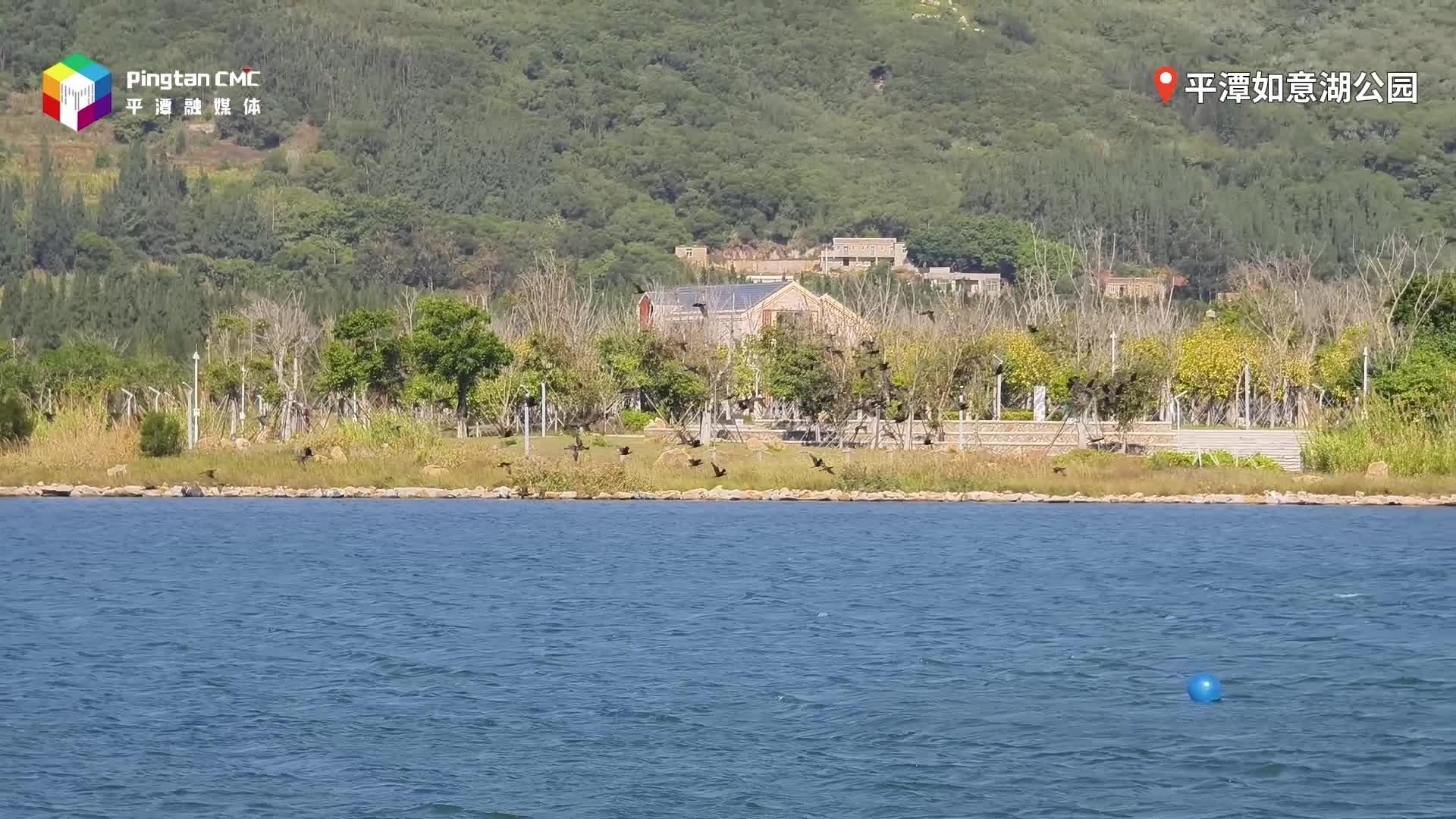

接下來的幾天,來舅、來妗子忙著打理“海嵐居”的生意,一波波從省城、從遙遠的山里、從遙遠的都市鄉村來的客人,通過坐飛機、坐高鐵、自駕出行等方式來到平潭島,體驗海島別樣的風情。海邊漁村幾乎天天是客滿狀態,阿言天天帶客人們出海看日出、海釣、海捕,忙得不亦樂乎。我偶爾也幫著招呼客人或干點整理衛生、清洗食材的小活。

更多的時候,我背一個簡單的行囊,借助公交或打車軟件的便利,幾乎游遍了整座平潭島。

我來過將軍山,它背依海壇島腹地,東鄰臺灣海峽的獨特地理位置,讓它被歷史選擇并賦予了神圣的使命。1996年初春,中國人民解放軍在此舉行了規模宏大的三軍聯合作戰演習。遙想100多位將軍登山觀戰的盛大場面,莊嚴之氣貫穿全身,愛國之情溢滿心胸。

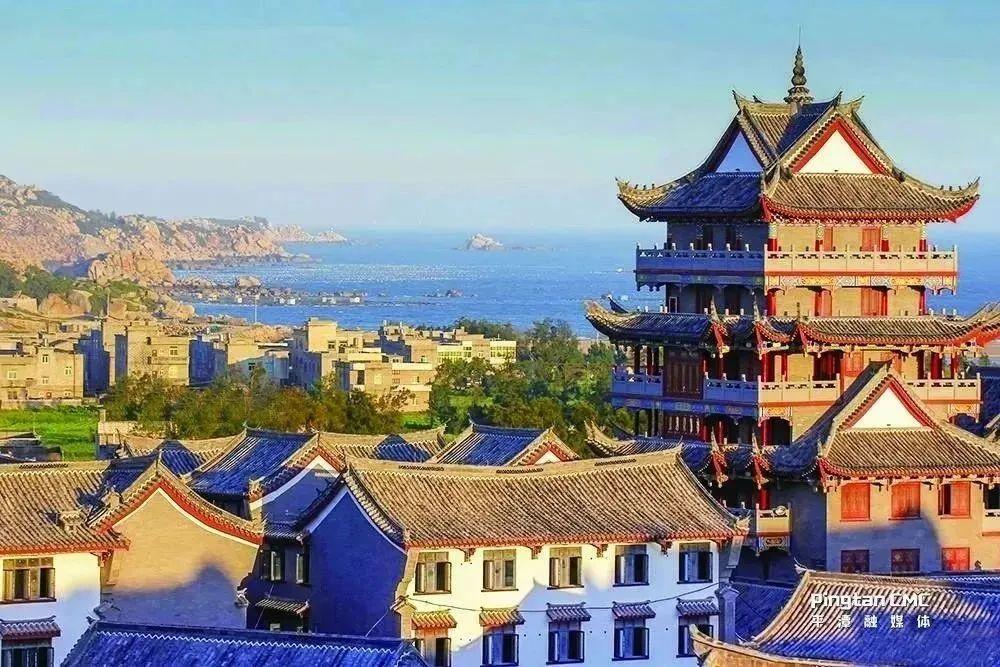

我走過海壇古城。它是一個集文化旅游和休閑度假為一體的旅游文化綜合體。我徜徉于其間,感受到的是海納百川,是古樸典雅。這個街區在堅守傳統的底氣中又有了招攬百客的魅力。也對,手工藝是靜心的,內斂的,笑容是綻放的,酣暢的。于是人山人海的喧喧騰騰里,保存了海壇的特色,使人在造訪之余生出一些不同于他處的記憶。

我走過千奇百怪奪人眼目的海蝕地貌,海石們奇妙的造型和宏大的規模引起我天馬行空的遐想。圓盤狀的大礁石上,一高一低兩塊碑形海蝕柱,構成一艘大船帆的形狀,它頭頂藍天,在白云千萬年不變的深情目送里,解錨出征揚帆起航。好風送征帆,萬里有歸途。那種豪邁雄渾與周圍環境渾然一體,與海壇精神高度契合。

我親近過長長的風車陣,它們是人類智慧直觀的展現,白翅膀在空中劃出一道道圓弧,詮釋著、遵從著天人合一的自然理念;我也走過許多個古樸的小漁村,村容村貌整潔劃一,年老的阿嬤、阿公用波瀾不驚的眼神,閑看門前人來人往,漫對天際云卷云舒。花崗巖嵌成的石厝墻飽經風霜,滄桑的刻痕觸目可及。低矮的門窗在新世紀的和煦春風里開放、試探、接納、融入,與時代共舞偕行。

當我在“海嵐居”里和來舅、來妗子擁抱作別時,二老是那樣依依難舍,以至于阿言按了好幾次車喇叭提醒催促——他怕我趕不上回程的動車呢。

揮手自茲去,往事在心間。這山海之緣,是數十年割舍不下并綿綿不絕的骨肉親情。這山海之緣,綿綿不息!

作者筆下的

將軍山、海壇古城、石牌洋等

都是受游客青睞的打卡景點

一起來看看吧

↓↓↓

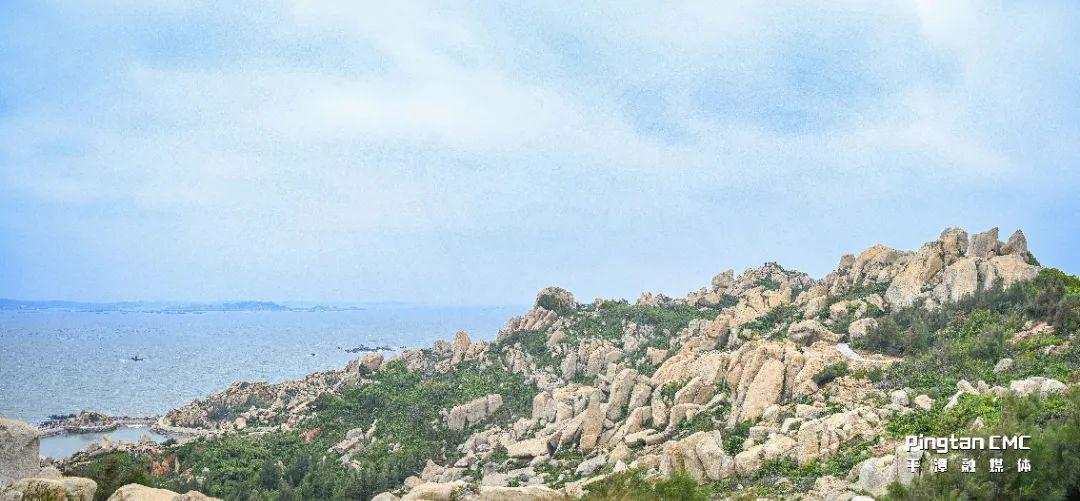

將軍山

將軍山原名老虎山

為紀念1996年

海陸空三軍聯合作戰演習而得名

目前已成為

國家級風景名勝區和愛國主義教育基地

將軍山海拔104米

面積約1.1平方公里

山勢臨海而起,險峻陡峭

巨巖交錯,怪石呈奇

站在山頂俯瞰海壇

身前是波濤洶涌的海

身后是滿載歷史的石碑

登頂瞭望

不由生出一股

將軍臨山觀戰的壯志豪情

夜間

可以在此體驗

“嵐起?海圖@中國平潭”項目

?場?海石林?體的

實景多維光影秀

絕對帶給你震撼的視覺享受

海壇古城

海壇古城

是中國首座海島旅游古城

展現了幾千年閩都文化、閩南文化

中式古建的主體風格

明清兩代的院落特色

漫步古城

可以身臨其境感受閩越風光與厚重人文

位于海壇古城內的

中國海壇海防博物館

以海防文化為主題

展陳文物及藝術展品數百件

真實呈現

平潭人民抗擊侵略

抵御外侮的光榮歷史

石牌洋

石牌洋景區

是國家級海壇風景名勝區之一

景區主要由

半洋石帆、天地蛋、彌勒坐佛等景點組成

其中以半洋石帆為最

被稱為“海壇三絕”之一

千百年來

兩塊像船帆一樣的巨石

立在海中央

據地質學家考證

石牌洋是世界上最大的

花崗巖球狀風化海蝕柱

更有專家將這奇觀稱之為

“壟斷性的世界級旅游資源”

如若時間充足

還可以在這里靜待一場日落

與自由浪漫相依

作者簡介

許文華,女,永泰縣城關中學語文高級教師,永泰縣作協名譽主席、福州市作協理事、福建省作協全委會委員、中國散文學會會員。

最熱評論