大美平潭丨作家周而興筆下的古井

2024-04-21 09:05:00 來源:平潭網古井

作者:周而興

生活離不開水。我有時擰開水龍頭,看到嘩嘩的流水,心頭不禁涌起關于水、古井和故鄉因緣的思緒。

水是生命之源。甲骨文“井”字始見于商代,像一個方口水井,本義為水井。從“黃帝穿井”到“伯益作井”等神話傳說中,反映出古人為了更好生活,便發明了水井。

水井的出現,是農耕時代生產力進步的一大標志。

有趣的是,隨著漢字的發展,“井”字在東漢的許慎著的《說文解字》中,演變為古代八戶人家共用一口井,后來表示為人口聚居的地方,引申“鄉里”。成語中的“背井離鄉”,意思為村民離開家鄉,到外地生活。

隨著社會的發展,如今,都市里留存下來的古井極少。然而,在鄉村,水井一直沿用至今。有些村落,盡管已經通了自來水,但還是有人喜歡利用水井。這大概緣于中國長期是農業社會,悠久的農耕文化浸染,使民眾對鄉土田園的風物有著天然的親緣認同和情感記憶。

一方水土養一方人。江河、湖澤、溪澗和水井是人們耕耘與飲居的重要水源,也是寄寓游子思鄉情懷的重要物象,成了文學書寫的鄉土元素。唐代賀知章在《回鄉偶記》一詩中,以“惟有門前鏡湖水,春風不改舊時波”感慨人生易老,世事滄桑。宋代陸游在《秋思》一詩中,以“砧杵敲殘深巷月,井梧搖落故園秋”抒發看見井邊梧桐飄葉而思念故園秋天的情懷。

歲月悠悠,我的故鄉那些古樸的水井,已根植于我的內心深處,難以忘卻。

我的老家國彩村,原名伯塘村,依山傍海,西面重巒疊嶂,東邊連接廣袤的長江澳,銀灘碧海,風光旖旎。從山巒中蜿蜒而來的玉帶溪,穿過村子通向長江澳。彎曲的溪道邊上,點綴著多口清澈的古井。在這村里,我度過了快樂而又青澀的少年時光。

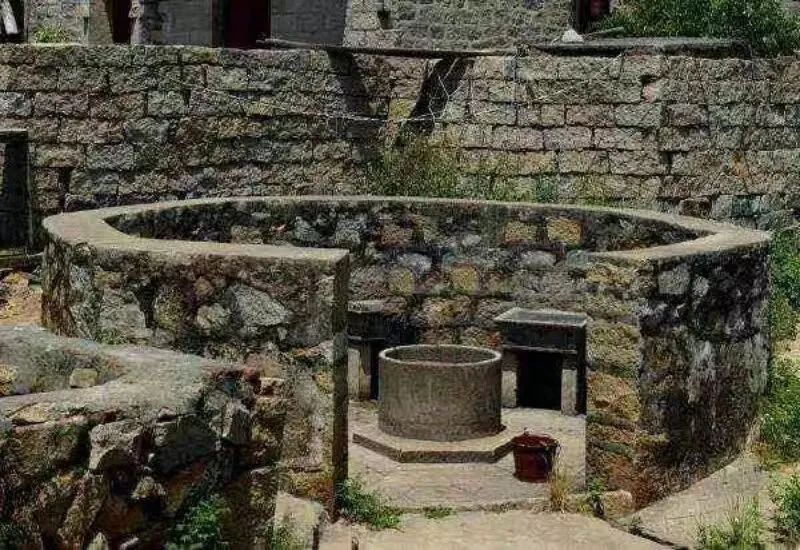

關于故鄉,不知道它的年齡,但村里那座古老的祠堂,以及村上清幽的古井告訴人們,這是一個歷史悠久的村莊。這些古井,圓月形井口,花崗巖鋪面,弧圓形圍墻。造型簡素,沒有更多的雕琢,摒棄世相浮華,古樸悠然。

這些古井,與村民的關系非常密切,在我們早年的生活中也扮演著一個不可缺少的角色。

每當我站在古井邊,觸目彌漫的泉水,頓感安然素凈。井上幽暗的青苔,默默地見證歲月的更迭,村子的變遷。古井清泉,夏涼冬熱。它滋潤著我,養育了我,伴隨著我的成長。

寒冬時節,古井的溫泉氤氳,驅走了冬天的陰沉寒冷。我們從井里打水,挑回儲存水缸里飲用,或挑到附近的田地澆灑菜地。夏日炎炎,我們有時打上一桶冰涼的井水,用來浸泡冷卻西瓜。傍晚時分,古井特別熱鬧,人們或用井水洗滌討海收獲的螺貝魚蝦,或用井水沖涼,消去勞作后的疲乏。

中秋晚上,石榴飄香,一輪明月掛在古井上空,我與小伙伴樂滋滋地圍坐在古井邊,期盼看到“月華”帶來好運。到了冬天,飄揚的木麻黃枯葉帶來絲絲寒意,灑落在古井邊。但是,古井里的泉水溫熱宜人,人們忙著沖洗從田地挖回的地瓜,然后加工曬制地瓜絲或地瓜片。

臨近春節,古井上熱鬧非凡,婦女們忙碌著清洗衣物與過年用的家具物什。由于有遠方的家人回來過年,她們顯得特別開心,清脆的談笑聲和著洗刷聲,飄蕩在古井的上空。

我剛參加工作時,因為交通不便,很少回鄉。在城里很難看到古井,有時,對著水龍頭流淌出來的汩汩的自來水,便思念起家鄉古井的甘泉,心頭泛起一股淡淡的鄉愁。近年,家鄉的交通便利多了,回老家的次數也增多了。

隨著平潭的開發建設,故鄉發生了很大變化。

新修建的環白青生態觀光東線廊道,穿過村邊長江澳海灘。原先村上供銷社門口那條泥濘不堪的小道,已經鋪成了水泥路。周邊的打鐵鋪、糧店、煤炭店、水產站等已然消逝。早年村里的診所,已經搬到村口,擴建成鄉鎮中心衛生院……家家戶戶裝上了自來水,人們不用再到古井打水。

近年來,家鄉在推進村容村貌改造中也注重保護好古建筑。每次,我徜徉老家的村頭巷尾,總忍不住駐足回望,透過返璞歸真的古跡回溯舊時光。

那些默默守護著村落的清幽古井,依然有著原生態的美,讓我們這些從都市歸來的游子,找回鄉愁記憶。

作者的老家國彩村

是個依山傍海的美麗村莊

也是來平潭必打卡的村落之一

快跟著小編

一起去看看吧

↓↓↓

國彩村

潔凈柔軟的沙灘

碧藍的海水

成片的風車田

......

三面環山、一面臨海的國彩村

有著多彩多姿的漁村景色

這里保留了古樸的漁村風貌

漫步其中

可以看見充滿色彩的房屋

樹木、田野和村莊

展示著不同的色彩

挨挨擠擠

紅綠間構成獨具特色的美景

讓人仿佛穿越了時光

闖入了童話世界

作者簡介

周而興,筆名亦舟,福建省作協會員,福州市臺江區作協主席團成員,《福建鄉土》執行主編。著有散文集《海峽風吟》,參與編撰了《網絡金融培訓教材》,福建省扶貧文集《臺安兩地情》,臺江作家文叢《歷史名人與臺江》等。文學作品被多種出版物收錄。

最熱評論