潮起東南 海韻新章 福建海洋經濟高質量發展的三重躍變

2025-07-11 12:00:00 來源:東南網原標題:潮起東南 海韻新章 福建海洋經濟高質量發展的三重躍變

6艘遠洋漁船正在福州(連江)國家遠洋漁業基地核心區母港卸貨作業。

東南網7月10日訊(記者 陳楠 文/圖)走進福建福州的馬尾造船廠內,龍門吊穿梭往來,焊接火花四濺,由福建船政旗下馬尾造船建造的世界上最大的多用途紙漿船85000噸級多用途紙漿船順利出塢,與其同批出塢的還有一艘7500車LNG雙燃料汽車滾裝船。船臺上、車間里,18500DWT油化船、4200車LNG雙燃料汽車滾裝船等一艘艘萬噸巨輪正在拔節而起。

習近平同志在福建工作期間,先后提出要建“海上福州”和“海上福建”。2024年10月,習近平總書記在福建考察時指出:“推動福州、廈門加快建設全國海洋經濟發展示范區,做大做強海洋經濟。”

近年來,福建錨定“海上福建”建設目標,沿著總書記指引的方向,福建以“藍色引擎”激活發展新動能,從“靠海吃海”的傳統模式,向“點海成金”的高質量躍變,奏響新時代的“海洋牧歌”。

寧德三都澳的智能漁排

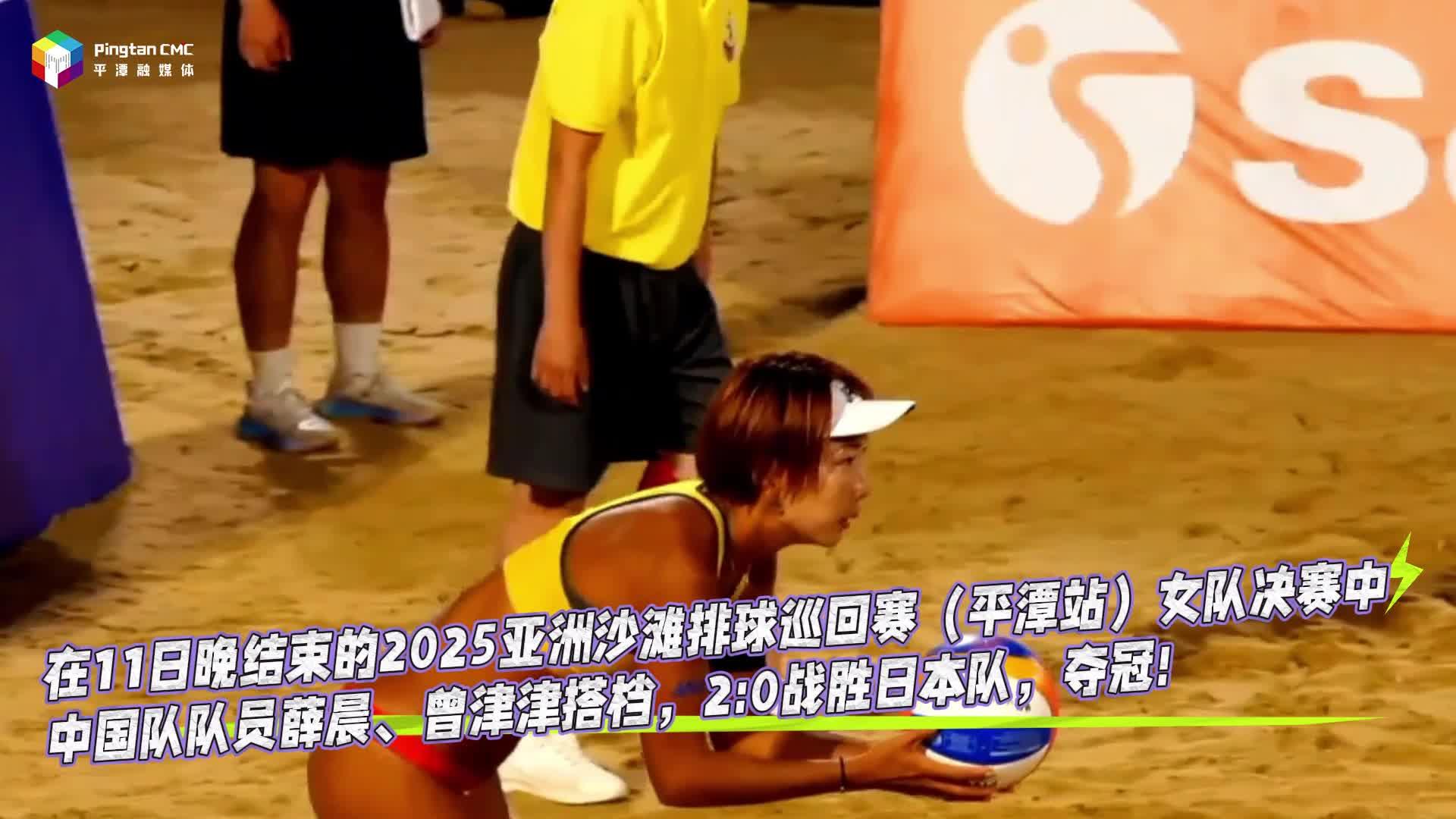

從“漁火點點”到“產業集群”的跨越

寧德三都澳,這片被稱為“海上漁城”的內海,曾因過度捕撈一度陷入“無魚可撈”的困境。如今,站在斗姆島觀景臺遠眺,上千口深水抗風浪網箱如“海上棋盤”般鋪展,金鯧魚、石斑魚在網箱中翻涌,構成一幅“藍色糧倉”的生動畫卷。

“以前漁民靠‘討海’為生,現在我們建‘海上牧場’。”58歲的三都澳鎮斗姆島村民陳孝俤,見證了這片海域的蛻變。他指著遠處正在投餌的智能漁排介紹:“每口網箱都裝了水質傳感器、自動投餌機,手機APP就能監控溶氧量、水溫,魚病發生率降了60%,單產從過去5噸/箱提升到15噸/箱。”

作為“中國大黃魚之鄉”,寧德的大黃魚產量占全國80%以上。從“木排+竹竿”的傳統近海捕撈,到“鋼網箱+智能裝備”的深遠海養殖,這里的海洋漁業正經歷“基因重組”:一方面,通過苗種培育技術突破(如“閩優1號”大黃魚品種),養殖周期從3年縮短至18個月;另一方面,推動“漁旅融合”——三都澳斗姆景區推出“漁排觀光+海釣體驗”,年接待游客超20萬人次,帶動周邊漁民人均年收入從2015年的1.2萬元增至2023年的5.8萬元。

“特色不僅是資源稟賦,更是全產業鏈的深耕。”福建省海洋與漁業局副局長告訴記者,福建正推動海洋經濟從“單一生產”向“三產融合”延伸。

漁業“接二連三”。福州馬尾的“中國魚丸之都”,一條魚從魚糜加工到預制菜、海洋功能食品,附加值提升數倍;廈門翔安的“歐厝對臺漁業基地”,建成集育苗、加工、冷鏈于一體的全產業鏈園區,年出口水產制品超萬噸;泉州石獅的“海洋生物科技園”,利用魚皮制革、蝦殼提取甲殼素等技術,讓“下腳料”變身高附加值產品,年產值超億元。

港口“通江達海”:作為“海絲”核心區樞紐,福建港口群正加速整合。廈門港海潤碼頭完成全智能化改造,單箱能耗降低20%;福建LNG接收站2024年卸船量達60艘,卸載LNG總量超370萬噸,同比增長11%;福建省深耕發展優勢,推出一系列國際領先的船舶與海洋工程裝備,2024年,福建省船舶和海洋工程裝備出口123.1億元,同比增長67.4%。

數據見證跨越:2024年福建省海洋生產總值超過1.25萬億元,同比增長6.1%,占全省GDP比重超21%,水產品出口額、人均水產品占有量等多項指標居全國前列。

從“人力驅動”到“數智賦能”的質變

近日,自然資源部第三海洋研究所科研團隊在福建沿海啟動首次系統性造礁石珊瑚群落生態修復工程。科研人員對本地造礁珊瑚進行無性繁育——通過切割母株實現個體數量增長,將切割后的珊瑚個體與定制的珊瑚杯托黏合,形成便于移植的種苗。當珊瑚幼株長至5厘米左右,便會被移栽到“黑科技”人工礁體上。為保障修復效果,科研團隊建立了全程監測體系。移植的珊瑚物種不僅包括當地現存的造礁珊瑚,還特別加入了曾有記錄但已消失的“珊瑚原住民”,力求恢復群落多樣性。

創新需要政策“精準滴灌”。2023年,福建出臺《海洋經濟高質量發展三年行動方案(2023-2025年)》,設立100億元規模的海洋經濟產業投資基金,對新認定的國家級海洋科研平臺給予500萬元獎勵。海洋經濟的“新質生產力”,來自科技與產業的深度融合。近年來,福建依托廈門大學、自然資源部第三海洋研究所等“國字號”科研平臺,構建起“實驗室—中試基地—產業園區”的創新鏈條。

廈門大學海洋與地球學院柯才煥教授團隊成功研發出堪稱國產“鮑王”的綠盤鮑。這一鮑魚新品種具有耐高溫、生長快、規格大的顯著特點。我國原有鮑魚品種從北方引種到南方后,存在養殖周期長、規格小、夏季水溫耐受性差等問題,嚴重制約產業發展。柯才煥團隊創新育種思路,選定太平洋東西兩岸優良鮑種進行雜交,歷經11年,以皺紋盤鮑為母本、綠鮑為父本,研發出“綠盤鮑”國審新品種。該品種耐高溫性能提升2.26℃,生長速度提高50%-100%,個頭比普通鮑魚大出一倍還多,30%能生長到500克以上。如今,綠盤鮑已成為我國鮑魚養殖產業的主導良種,良種覆蓋率達70%,2024年我國鮑魚養殖產量達24.5萬噸,直接產值超200億元。校企合作下,晉江福大鮑魚水產有限公司建成了種質資源庫,保存豐富鮑魚遺傳材料,為持續育成新品種筑牢根基。不僅如此,2024年廈大團隊還培育出耐高溫國審新品種皺紋盤鮑“福海1號”,有望進一步助力福建鮑魚養殖產業。

在海洋漁業領域,科技與產業的融合也成果豐碩。福建水產種苗繁育不斷取得新突破,2024年1月,中間球海膽大規模工廠化育苗成功;3月,裙帶菜“海寶1號”南移養殖試驗通過驗收;10月,無邊海帶成功培育,皺紋盤鮑“福海1號”獲批國審水產新品種;12月,80萬尾綠鰭馬面鲀良種魚在連江縣苔菉鎮東洛島海域安家。近年來,福建培育20個國審水產新品種、近百個高產抗逆水產優良新品系,主要養殖品種良種覆蓋率提升至70%以上,建設省級以上水產原良種場40多家、苗種繁育場超2600家。

省海洋與漁業局通過與自然資源部第三海洋研究所合作,持續在海洋生態保護修復、海洋生物技術研發等方面開展科研攻關,不斷提升海洋資源開發保護能力。通過推進海洋金融創新,建立健全海洋科技成果轉化機制,力求落地轉化一批新技術、新產品、新業態,為福建海洋經濟塑造新動能新優勢。

“閩投一號”幫助福建挺進深藍。

從“近岸深耕”到“遠海逐夢”的躍升

當近岸空間漸趨飽和,向遠海進軍成為福建海洋漁業發展的必然選擇。

在眾多向遠海進軍的漁業企業中,宏東漁業股份有限公司的“智慧漁場”極具代表性。宏東漁業積極投身智慧漁業建設,依托大數據、AI算法、衛星遙感等前沿技術,全力打造智能化、高效化的遠洋捕撈與養殖體系。在海上智能生產環節,衛星遙感技術大顯身手,助力大范圍精準預判漁場魚群位置。宏東漁業相關負責人陳騰舉介紹:“以往遠洋捕撈,尋找魚群如同大海撈針,耗費大量時間與成本。如今借助衛星遙感技術,我們能夠更高效地鎖定魚群密集區域,極大提升捕撈效率。”

在漁獲流通管理方面,宏東漁業的智能化管理系統讓漁獲中轉、存儲及庫存控制更加精準高效。通過這一系統,工作人員能實時掌握漁獲動態,實現從捕撈到上岸全過程的精細化管理,有效減少損耗,提升經濟效益。不僅如此,宏東漁業還積極開展產學研合作,推動衛星、互聯網技術在遠洋漁船的深度應用,搭建數字海上交易平臺,進一步拓展漁業發展空間。

創新的熱潮,正在八閩海岸奔涌。2025年6月6日,在泉州海事局“全鏈條”安全監管與“定制化”服務保障下,泉州海域首個深海養殖旅游平臺“閩投惠安1號”成功拖航至惠安縣風車島海域。這座集綠色養殖、智慧旅游于一體的現代化平臺順利“安家”,標志著泉州深遠海養殖產業與海洋文旅融合發展邁出關鍵一步。

海面下方,是寬敞的養殖空間,適合大黃魚等魚類生長;海面上,打造了沉浸式休閑漁旅項目,吸引游客前來體驗;海面上空,配備了清潔能源設施,實現能源自給自足。目前,福建全省已投放“閩投”“乾動”“定海灣”等深遠海養殖平臺16臺套,累計投建數占全國總數的45%,深水抗風浪網箱養殖水體占全國總水體的三分之二。這些平臺形成了“串珠成鏈、連線成片、沿海聯動”的格局,推動福建水產養殖向深海、綠色、智能化轉型升級。

開放合作是福建的“天然基因”。福建海峽建筑設計規劃院通過與馬來西亞合作共建澳鑫碼頭項目進行技術輸出。福建港口集團與印尼三林集團于2024年1月24日簽約福州港元洪作業區開發運營合作項目。元洪作業區后方緊鄰松下村和元洪投資區,已建成3萬噸級元洪碼頭和5萬噸級元載碼頭,其中元洪碼頭曾是福州港首座3萬噸級以上碼頭,也是福清市第一座萬噸級碼頭。目前,元洪作業區正在建設1號至2號泊位工程,建成后年吞吐能力預計提升至1000萬噸。該合作項目借助福建港口集團在港區建設和物流管理上的專業優勢,賦能元洪作業區高質量發展,打造中印尼“兩國雙園”新旗艦項目,拓寬了“一帶一路”國際物流通道。

福建湄洲灣港東吳港區羅嶼碼頭也成績優異,先后與巴西淡水河谷、澳大利亞FMG集團簽訂戰略合作協議,成為巴西、澳大利亞等地礦產資源在閩重要物流節點。2024年,羅嶼碼頭貨物吞吐量達2000萬噸以上,同比增長超30%,1-10月完成貨物水水中轉827萬噸,同比增長8.5%,鐵路疏港363萬噸,同比增長34.3%。4月2日下午,30萬噸級超大型船舶“合瀛”輪順利靠泊羅嶼港,標志著運行于巴西至中國的全球首條“絲路海運”鐵礦石航線累計運量正式突破1000萬噸大關。羅嶼港憑借40萬噸級深水泊位的優勢,已成為東南陸海新通道及國際大宗散貨樞紐港,對臺中轉量連續多年全國第一。

潮平兩岸闊,風正一帆懸。福建正以更廣闊的視野“挺進深藍”。根據《福建省“十四五”海洋經濟發展專項規劃》,到2025年,全省海洋生產總值將突破1.5萬億元(占GDP比重30%);到2030年,建成具有國際影響力的海洋科技創新中心、國家海洋經濟高質量發展示范區。當清晨的陽光灑向三都澳的智能漁排,當“海智號”水下機器人在深海探索,當“絲路海運”的巨輪鳴笛啟航,這片藍色國土正涌動著無限生機——這,就是福建海洋經濟的未來。

最熱評論