瞧,這片田地破“堿”重生?——平潭濱海鹽堿地綜合開發利用見聞

2025-11-12 09:27:30 來源:福建日報 作者:張哲昊 郭雅瑩原標題:瞧,這片田地破“堿”重生——平潭濱海鹽堿地綜合開發利用見聞

核心提示

黨的二十屆四中全會提出,要提升農業綜合生產能力和質量效益,推進宜居宜業和美鄉村建設,提高強農惠農富農政策效能。

在這座曾經風沙漫卷的海島上,平潭以科學為犁,以實干為種,讓貧瘠的土地變成沃野良田,為我國濱海鹽堿地治理提供了可復制的“平潭樣本”。

一直以來,鹽堿地因難以生長植物而被稱為“地球之蘚”。平潭的土地是典型的濱海鹽堿地,存在著程度不一的鹽堿化問題。在這里,時刻上演著淡水與咸水的拉鋸戰,部分地塊含鹽量一度高達14.7‰,導致農業生態環境脆弱。

近年來,平潭經歷了一場令人驚嘆的蛻變。實驗區成立后,通過一系列技術手段,加快推進植樹造林、高標準農田建設等,曾經“白花花”的鹽堿地,已逐漸變得“金燦燦”“綠油油”。

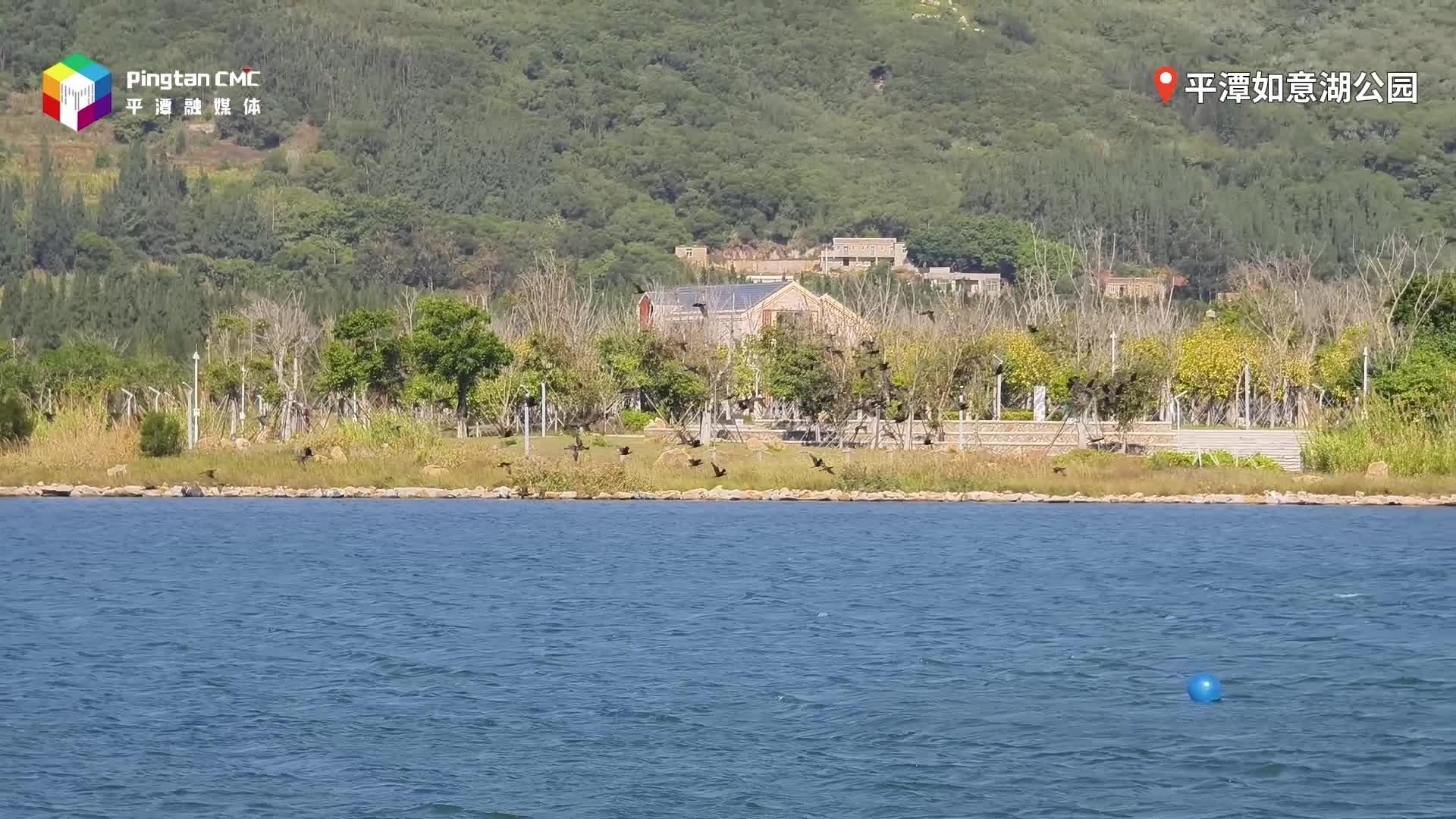

在平潭長江澳,郁郁蔥蔥的林海沿著海岸線延伸。 通訊員 林君斌 攝

向鹽堿地要效益,究竟有多難?與它“打交道”有何講究?平潭又做對了什么?帶著這些問題,記者深入田間、農企進行采訪,找尋答案。

從“鹽堿白”到“生態綠”

綠色“屏障”不僅起到了防風固沙效果,還有效保護了周邊村落的生態環境

秋日的平潭,天氣漸漸轉涼。驅車沿中山大道疾馳行至麒麟大道,一片郁郁蔥蔥的林海闖入視野——幸福洋吹沙地到了。

眼前,一排排木麻黃傲然挺立,向著遠方無限延伸。實驗區自然資源服務中心林業科副科長陳剛從手機里翻出兩張資料照片,一張是白茫茫的“鹽堿白”,另一張是綠油油的“生態綠”,視覺對比強烈。“這就是當年典型的濱海鹽堿地,放眼望去一片荒蕪,甚至被人稱為‘造林禁區’。”陳剛感慨萬千。

從“鹽堿白”變為“生態綠”,幸福洋的“幸福”來之不易。

總面積2.7萬畝的幸福洋吹沙地,曾是濱海沙荒和淺海灘涂,20世紀80年代經圍墾形成水產養殖區。

時間的指針回撥到2010年。為解決實驗區建設用地問題,當地政府在幸福洋啟動海上吹沙填海造地。作為一片從海上吹填出來的“新大陸”,彼時的幸福洋卻是一番風沙肆虐之景,加之日照強烈,土壤水分蒸發劇烈,鹽分在地表結成白霜。日復一日,土地日益貧瘠,嚴重影響當地生態環境。

改善生態,迫在眉睫。但是,面對高鹽堿度的“造林禁區”,如何種出一片綠?2012年,當地林業部門著手在吹沙地上營造防風固沙林,一場綠色攻堅戰正式打響。

據陳剛回憶,林業部門技術人員經多次試驗發現,“閩平二號”木麻黃水培苗新品種耐鹽堿、抗病蟲害,順利通過了幸福洋土地的“適應性大考”,并開啟大面積種植。到2018年,當地先后在幸福洋營造沿海基干林、防風固沙林2.35萬畝,種植木麻黃容器苗470余萬株,將土壤含鹽量降低至2‰。

“我們采取挖溝排堿等措施,確保新造幼林成活率達到95%以上,不僅起到了防風固沙效果,還有效保護了周邊村落的生態環境,取得了較好的社會效益和生態效益。”陳剛說,完成造林任務后,大家又把工作重心轉向補植修復和提升森林質量上,引入相思樹、南洋杉,打造防風林帶,并在全島范圍大力推進植樹造林、綠化彩化等工作。

與大自然的博弈,并非只有一種打法。2018年,國家菌草工程技術研究中心首席科學家、菌草技術發明人林占熺也帶領技術團隊來到平潭。在長江澳,他們種植“綠洲一號”和“巨菌草”等菌草,開啟了一場防風固沙和改良鹽堿地的試驗。3年后,當地土壤不僅含鹽量降低至1.3‰,還形成了一道道壯觀的綠色“屏障”。

時光見證變遷。如今,幸福洋吹沙地新建的防護林與蘆洋埔、長江澳防護林連成一片,總面積5萬多畝,這也是目前全省沿海防護林體系建設中面積最大、成林最快、森林景觀最佳的示范區。

從“地球之蘚”到“潛在糧倉”

以推進高標準農田建設為契機,初步實現了鹽堿地的改良、開發和利用

悠悠萬事,吃飯為大。樹種了,堿降了,鹽排了,并不意味著鹽堿地就能直接變成耕地,一項新課題浮出水面——探索把鹽堿地變成大糧倉。

整地、開溝、起壟……一陣秋雨過后,平潭幸福洋四期地塊沙土飛揚,一輛大功率拖拉機正牽引著液壓翻轉犁來回穿梭,現場一派繁忙景象。“再過一段時間,我們就會啟動冬播冬種工作,預計種植500多畝馬鈴薯。”田壟間,平潭綠綠鑫蔬果農民專業合作社負責人陳和好邊說邊比畫著。

就在前不久,這里首次種植的百畝甘薯迎來豐收,畝產量約2500公斤,成為平潭探索鹽堿地種植的又一新成果。更令人欣喜的是,甘薯畝產不低于普通地塊,且富含鉀等微量元素。

誰能想到,兩年多前這里還是一片泛著白霜的“不毛之地”。事實上,幸福洋四期部分田塊土壤含鹽量在3.2‰至18.27‰之間,嚴重超出大多數農作物的耐受閾值。

這是由于土壤的“先天不足”與“后天頑疾”疊加所致。據福建省農科院作物所副研究員紀榮昌分析,平潭鹽堿地土壤顆粒極細,孔隙度低,加之海島環境本身缺水,板結嚴重的問題日益嚴重,導致農作物不易生長。

轉機,要從2023年說起。以推進高標準農田建設為契機,當地政府制定了一系列改良方案,引進福建省玖農生態農業有限公司負責管理幸福洋一期、三期以及四期,并積極尋找農民和合作社加盟。

很快,愛種地的陳和好接下重擔。炭基修復、精準脫鹽、微域降鹽……在福建省農科院的指導下,綠綠鑫蔬果農民專業合作社進駐幸福洋四期,開啟鹽堿地初步改良及探索性種植。

第二年初夏,這片鹽堿地泛起新綠——首批試種的180畝馬鈴薯豐收了!此后,合作社又嘗試種植甘薯等多種農作物,均取得了不錯的收益。

“我們采用‘物理—化學—生物綜合改良法’,就像給土地做一次深度理療。”紀榮昌揭開了秘訣,“先對田塊周邊挖深溝進行初步排鹽,再采用高壟脫鹽的新農藝以及噴灌系統進行噴灌洗鹽。在施肥時,使用過磷酸鈣、脫硫石膏等酸性肥料,或是含有耐堿菌劑的生物菌肥,中和并降低土壤堿性,有效改善農作物生長環境。”

在幸福洋四期鹽堿地上,農戶忙著收獲甘薯。 林君斌 攝

一套“組合拳”下來,成效顯著。經檢測,幸福洋四期土壤含鹽量從重度鹽堿水平大幅降至2‰左右,pH值從8.89降至7.58。在陳和好的帶領下,記者來到一片改造后的耕地,一腳踏上去仿佛踩在厚厚的地毯上,十分松軟。“你看,這原本板結堅硬的鹽堿地已變成了‘海綿田’,其土壤條件與過去有著天壤之別,真是皇天不負有心人!”陳和好臉上漾開了淳樸的笑容。

陳和好的成功,并非孤例。如今,平潭鹽堿地改良工作已取得階段性成效,呈現多樣化態勢。

目光移至幸福洋一期、三期,福建省玖農生態農業有限公司采取了更為系統性的開發策略,與國內多家農業科研機構合作,循著“節水控鹽、以種適地、多元利用、智慧管控”的總體思路,系統推進水綠肥綜合調控、種植結構優化、微生物修復等工作,初步實現了鹽堿地的改良、開發和利用。

得益于此,今年以來,該公司在幸福洋一期種植的花菜、包菜、西瓜等作物接連迎來豐收,產量基本與普通地塊持平。“我們打算在三期種植新品種馬鈴薯,希望為同類鹽堿地治理提供可借鑒的模式。”公司負責人楊恩惠說。

從“生態包袱”到“綠色財富”

鹽堿地改良帶來了良好的經濟效益,催生出一條條綠色生態產業鏈

在君山片區韓厝村后山山坡,藏著一片約7畝的秘境。茶田里,1000多株山茶樹一棵挨著一棵,湊近一看,及腰的樹上掛著碩大的山茶果,在綠葉間若隱若現。

這片山茶田的主人,是實驗區綠康農業專業合作社負責人吳正中。年近六旬的吳正中是土生土長的平潭人,早年曾赴三明山區發展山茶花產業,事業越做越大。2019年,他懷著對故土的深情,把三明的山茶油帶回家鄉銷售。沒想到,竟意外打開了銷路。

于是,吳正中心中有了更大膽的想法:為什么不把整個事業都搬回家鄉,幫助平潭打造經濟價值較高的種植業態?

這是一場“心里沒底”的“豪賭”。吳正中告訴記者,山茶樹生長周期漫長,從種植到結果需要整整5年時間。而山茶樹是喜酸性植物,在海島鹽堿地上種植絕非易事,可以說是“摸著石頭過河”。“誰也不知道能不能成,但我愿意當那個開荒的人。”他說。

2020年成立合作社后,吳正中滿懷希望地在東敖附近沙灘試種了10多畝山茶樹。然而,海島的季風從不留情。一夜狂風,一夜枯黃,樹苗成活率極低。“幾乎全軍覆沒,當時真灰心啊!”吳正中搖了搖頭。

“海邊行不通,試試在山上‘改種適地’。”就在他心灰意冷之際,遠在臺灣的女婿給出建議。“種子是農業的‘芯片’!”吳正中茅塞頓開,立刻從臺灣引進了更耐風耐鹽的短柱山茶樹種,并在韓厝村后山、君山山頂包下了兩塊田地進行試種。

這一次,他賭對了——土地復耕、挖坑換土、精心管護……新種的山茶樹均頑強地扎下了根。他說,今年初共收獲了1500公斤果實,驗證了在鹽堿沙地種植山茶樹的可行性。

光是種樹結果還不夠。經過去殼、曬干、粉碎、蒸、榨油、過濾等多道工序,吳正中又將山茶籽榨成山茶油。經過一番包裝,“郵春”野果山茶油正式上架當地農貿市場和商超,深受消費者喜愛。“平潭出產的山茶油品質超預期,清澈、綿醇,開瓶便能聞到一股獨特的清香。”吳正中說。

前段時間,吳正中還與福州一家工廠達成合作意愿,有意通過科技手段對產自平潭的山茶油進行提取和復配,研發山茶油防曬霜和口紅等化妝品,進軍附加值更高的美妝領域。

在平潭,一幕幕點“土”成“金”的奇跡頻頻上演。近年來,當地政府鼓勵企業擴大特色農作物種植規模,積極引導國有企業、新型農業經營主體等加快推進特色農產品種植、加工以及衍生產品開發。

眼下,總投資1.2億元的幸福洋片區土地整治項目正在火熱建設中,包括土地改良、灌溉排水等工程。該項目是平潭打造閩臺農業種植產業園的核心載體,分三期建設,目前一期工程已全面開工,其中蘆南地塊已完工。

“項目整體采用‘國企管護+民企開發+農技賦能’模式運營,已有合作方在洽商入駐事宜,計劃遵循綠色生態農業發展理念,在一期引入臺灣藜麥、鳳梨等特色農作物進行規模化種植,打造集種植、科研、研學于一體的復合型業態,推動嵐臺精致農業融合發展。”項目負責人陳強介紹道。

從“沙荒地”到“聚寶盆”

推動“種植基地+生產加工+生態旅游”三產融合,拓寬村民致富新路徑

隨著鹽堿地綜合利用向縱深推進,當地鄉村亦因地制宜發展特色種植業,讓鹽堿地化身“聚寶盆”。

秋日的暖陽下,記者驅車來到蘇平片區當盛村閩臺融合生態采摘園,只見大棚內,一臺臺農機正在進行犁地作業,新翻的泥土黑得發亮,一排排剛栽下的草莓苗、小番茄苗翠綠鮮嫩。 “瞧,這黢黑的色澤就說明土壤退鹽堿化很成功。”當盛村黨總支書記高明捧著一把黑色的土壤,驕傲地說。與去年相比,今年農作物種植在規模和品種上均實現了較大突破,其中草莓種植面積達12畝,小番茄種植面積擴大至25畝。

在當盛村閩臺融合生態采摘園,農戶開啟秋季草莓、小番茄種植工作。 林君斌 攝

“這要擱以前,想在這里種水果,簡直是癡人說夢。”高明的思緒飄回了30多年前。彼時,這塊35畝的采摘園仍是一片淺海,村民因地制宜發展養殖業,并將其改造成鹽堿蝦池。歲月流轉,因圍墾造地,蝦池隨之遭到廢棄。

2022年,在高明的帶領下,村干部發動村民收集建筑廢料、河道和地下管道的清淤土、施工廢土,用于改造廢棄蝦池。之后,當盛村引入了平潭臺盛農業發展有限公司,種植葡萄、臍橙等水果,以期增加村集體收入。

然而,到翌年收成時,果子又小又澀,與期盼中的豐收相去甚遠。高明在田邊坐了一整個下午,心里堵得像灌了鉛。

“不能就這么算了!”不甘心的高明四處尋訪專家,方才找到“真相”。原來,這是由于土地鹽堿化治理不到位,植株的根系一扎進土里,就產生了“燒根”現象,自然無法正常生長。

問題隨著一位“新農人”的到來迎刃而解。去年初,畢業于東北農業大學農學專業的博士選調生孫繼超,被派駐到當盛村擔任黨支部書記助理。

他走馬上任的第一件事,就是引入土壤改良技術。“我嘗試在基質營養土里加入了一定比例的珍珠巖、腐殖質、蚯蚓糞等物質,并使用現代化灌溉系統,調節土壤的酸堿度,提升土壤有機質含量,效果很不錯。”孫繼超說。

經過不斷篩選和改良,山東“妙香七號”和“黑珍珠”草莓以及臺灣“金妃”和“千禧”小番茄在當盛村成功“安家”。今年初,該村草莓和小番茄總產量超6.5萬公斤,營收達100萬元。

采摘園的成功,不但打消了村民“鹽田種不出好果”的疑慮,更帶動村民增收。“以前主要靠種地維持生計,如今又在采摘園當起了管護員,收入也比原來多了!”60歲的村民高揚生直言,自己的幸福感越來越足。

前幾天,孫繼超還拿到了最新的土壤檢測報告,采摘園土壤含鹽量已從去年的6.68‰降至2.73‰。孫繼超喜上眉梢,他告訴記者,未來還將引入垂釣、共享茶室、咖啡等業態,推動“種植基地+生產加工+生態旅游”三產融合,拓寬村民致富新路徑。

不只是當盛村,金井片區蒼海村和仙霞村通過不斷完善灌溉系統,持續增加水稻種植面積,曾經的鹽堿地如今已是稻浪翻滾;君山片區韓厝村大力種植中草藥,一株小小的“筋骨草”成了撬動鄉村振興的大產業;在君山片區大坪村,村“兩委”與高校、臺灣農業專家合作,將鹽堿地改造成了百香果園,幫助農民實現收入翻番……

放眼平潭,越來越多的鄉村不僅見證了土地的重生,更真切地嘗到了豐收的甜頭,走上了一條具有海島特色的致富新路。

記者手記

期待更多鹽堿地上的“好戲”

在平潭這座風沙漫卷的海島上做農業,需要一種近乎執拗的勇氣。從鹽堿地到“聚寶盆”,平潭以科學為犁,以實干為種,讓貧瘠的土地變成沃野良田,為我國濱海鹽堿地治理提供了可復制的“平潭樣本”。

然而,鹽堿地的改造開發從來不是一蹴而就的,而是一項涉及多維度的綜合性系統工程,考驗著智慧與遠見。記者在調研中發現,當前國內外改良鹽堿地治理的工作思路,正逐漸從過去的“改良鹽堿地以適應作物”,轉向如今的“選育耐鹽堿植物以適應鹽堿地”。這不僅是技術路徑的調整,更折射出對自然規律的尊重與順應。

在這一背景下,向鹽堿地要產量、要效益,對確保糧食安全及發展特色農業意義重大。這既離不開科研力量的“硬核”支撐,也需要政策機制給予的長效保障,更有賴于廣大農人“十年磨一劍”的堅守與耕耘。

眼下,窗口已經打開,賽道已然鋪就,就看我們如何把握機遇,在“治”與“防”的動態平衡中探索形成更多成效經驗。相信在政府、科研團隊的攻堅克難下,平潭將持續推動鹽堿地綜合改造利用與產業培育、生態保護的深度融合,為端牢“中國飯碗”、保護生態環境、推動鄉村全面振興貢獻智慧。

最熱評論