臺北姑娘袁晴陽:在平潭小漁村,為童心點亮夢想

2025-11-09 10:48:49 來源:東南網原標題:臺北姑娘袁晴陽:在平潭小漁村,為童心點亮夢想

東南網11月9日訊(福建日報見習記者 劉宇捷)午后,平潭鐘門村的“嵐臺公益學堂”里飄出斷斷續續的豎琴聲。一名戴著圓框眼鏡的姑娘坐在矮凳上,靜靜地望著眼前正在學琴的孩子們,目光柔得像海面漾開的光。

她叫袁晴陽,是從臺北跨海而來的“新村民”。雖扎根鐘門村不足兩年,但她童年時期便與大陸結下了緣分。“我2006年就跟著爸爸來大陸玩了。踏上這片土地,領略街巷里的煙火氣和看不完的好風景。”袁晴陽望向遠處浮在海面的漁排,眼底滿是暖意。

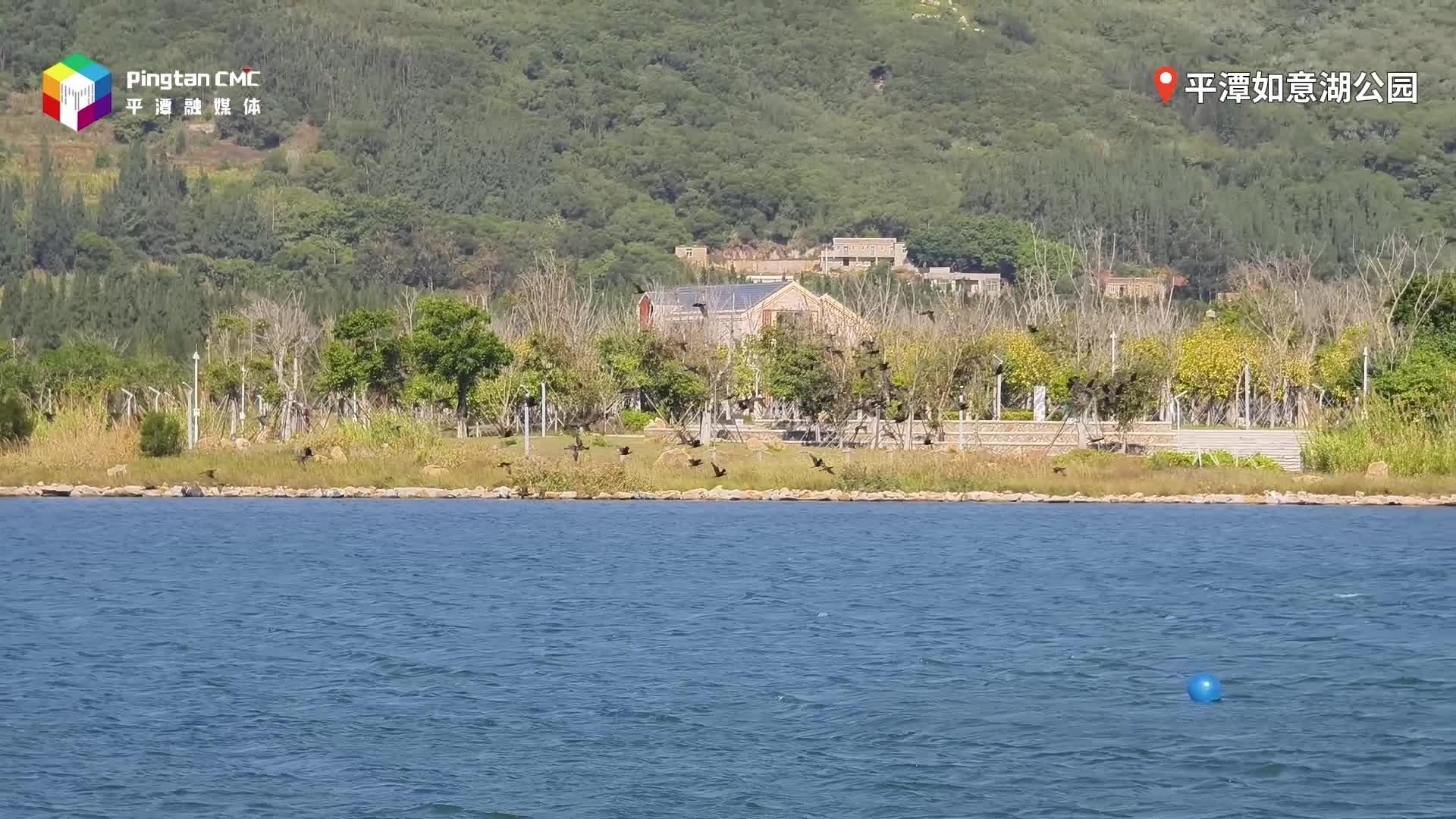

2023年,袁晴陽從朋友口中了解到,平潭正在招募從事鄉村建設的工作人員。恰好她有景觀設計的專業底子,又攢下多年教育工作的經驗,這份“能把專業和熱愛擰到一起”的機會,一下子勾住了她。于是,袁晴陽抱著試一試的心態,跨海而來。“我對平潭并不了解,起初還有點忐忑,但是當我看到鐘門村的碧海藍天、青山綠水、錯落石厝,我就知道,這是我想待的地方。”

2024年初,袁晴陽順利成了鐘門村的“新村民”,可語言給了她一個“下馬威”。有的老年村民不會說普通話,她和對方交流只能靠猜,做社區規劃時更是摸不準方向。“那就先做朋友吧,朋友之間哪有說不通的話?”袁晴陽首先給自己定了“融村計劃”。

每天清晨,她繞村慢跑,見著扛著鋤頭的阿伯、曬漁網的阿婆,都笑著喊一聲“早”;村里的阿婆送她一把帶著晨露的香菜,她就跟著去阿婆家里坐,努力用肢體語言輔助溝通;村“兩委”要整理漁船信息,她主動攬下活計,花5天時間泡在海邊碼頭,給200多艘漁船拍照、量長度、記材質,核對漁民的身份證和戶口簿信息。“晚上躺在床上,腦子里全是漁船的樣子,總怕漏記了哪一艘。”袁晴陽回憶道。就是靠著這樣一點點“磨”,村民們漸漸把她當成了“自家人”,路過她住處時,總會喊一句“晴陽,來家里吃飯哦”。

相處久了,袁晴陽發現村里不少孩子跟著爺爺奶奶生活,缺乏父母陪伴與良好的教育引導。“有個孩子放學就坐在村口石頭上發呆,眼神空落落的。我問她想不想學畫畫,她眼睛亮了一下,又低下頭說‘奶奶要我在家帶弟弟’。”袁晴陽說,雖然改變不了孩子的家庭環境,但是至少可以為這些孩子搭建一個能感受溫暖、學習知識的小天地。2024年夏天,她下定決心:辦一所公益學堂。

沒場地,她就找民宿、咖啡店老板臨時借用;沒教具,她自掏腰包買畫筆、彩紙;沒老師,她就發動朋友圈,例如,上海的律師朋友來教法律小知識,海洋館的工作人員帶著標本來講海洋生物,在平潭工作的外國友人來教游泳。“第一次請奶茶店的師傅來教做飲品,有的孩子攥著細吸管不會用,戳了好幾次都沒戳進杯子里,鼻尖都沁出了汗。我看著心疼,更覺得這學堂沒辦錯。”袁晴陽說。

如今,在平潭蘇平片區的支持及專業協會的助力下,“嵐臺公益學堂”已經開了百余堂課,涵蓋舞蹈、繪畫、鄉村美學、豎琴等課程,來上課的鄉村孩子累計超過2000人次。“以前好多孩子不愛說話,現在會主動把畫塞到我手里,不停地和我表達想法,還說‘老師,我以后想當畫家’。”袁晴陽笑著說,只要孩子們還想來,這學堂就會一直辦下去。

今年6月,第十四屆共同家園論壇的舞臺上,一場《嵐臺三箋》情景劇拉開帷幕。其中,以袁晴陽為原型的《贈言書》篇章,生動重現了“嵐臺公益學堂”的場景。望著眼前的舞臺,袁晴陽感慨萬千:一年前,她還是臺下聆聽前輩與平潭故事的“新朋友”。如今,自己的經歷已成了兩岸融合的新故事。

“從臺北到平潭,我不僅找到了一份喜歡的工作,更找到了一個家。我愿意在這里落腳,用自己的力量,為兩岸融合與鄉村振興貢獻一份力量。”袁晴陽說。

最熱評論