平潭學子自主研發(fā)水下機器人獲省賽冠軍

2025-11-04 09:46:18 來源:平潭網(wǎng) 作者:馮榮 部分采訪對象供圖當“10后”的奇思妙想潛入深藍世界,會激起怎樣的科技漣漪?在近日舉辦的2025年海鱸魚(SeaPerch)國際青少年水下機器人福建選拔賽中,平潭第一中學八年(4)班的學生高顥庭與俞婧琪協(xié)同作戰(zhàn),憑借其自主研發(fā)的水下機器人項目脫穎而出,榮獲一等獎。

平潭第一中學著力培養(yǎng)青少年科技素養(yǎng),通過構(gòu)建創(chuàng)新課程體系與初高中貫通模式,借助社團與競賽,為學生搭建堅實的創(chuàng)新實踐平臺。在老師的悉心指導下,兩名同學融合多學科知識,靈活運用3D打印與編程技術(shù),將創(chuàng)意一步步變?yōu)楝F(xiàn)實。他們反復打磨實驗細節(jié),不斷優(yōu)化機器人的性能,顯著提升了在模擬海洋環(huán)境下完成高精度模型搬運與“珊瑚礁”修復任務的作業(yè)效率。

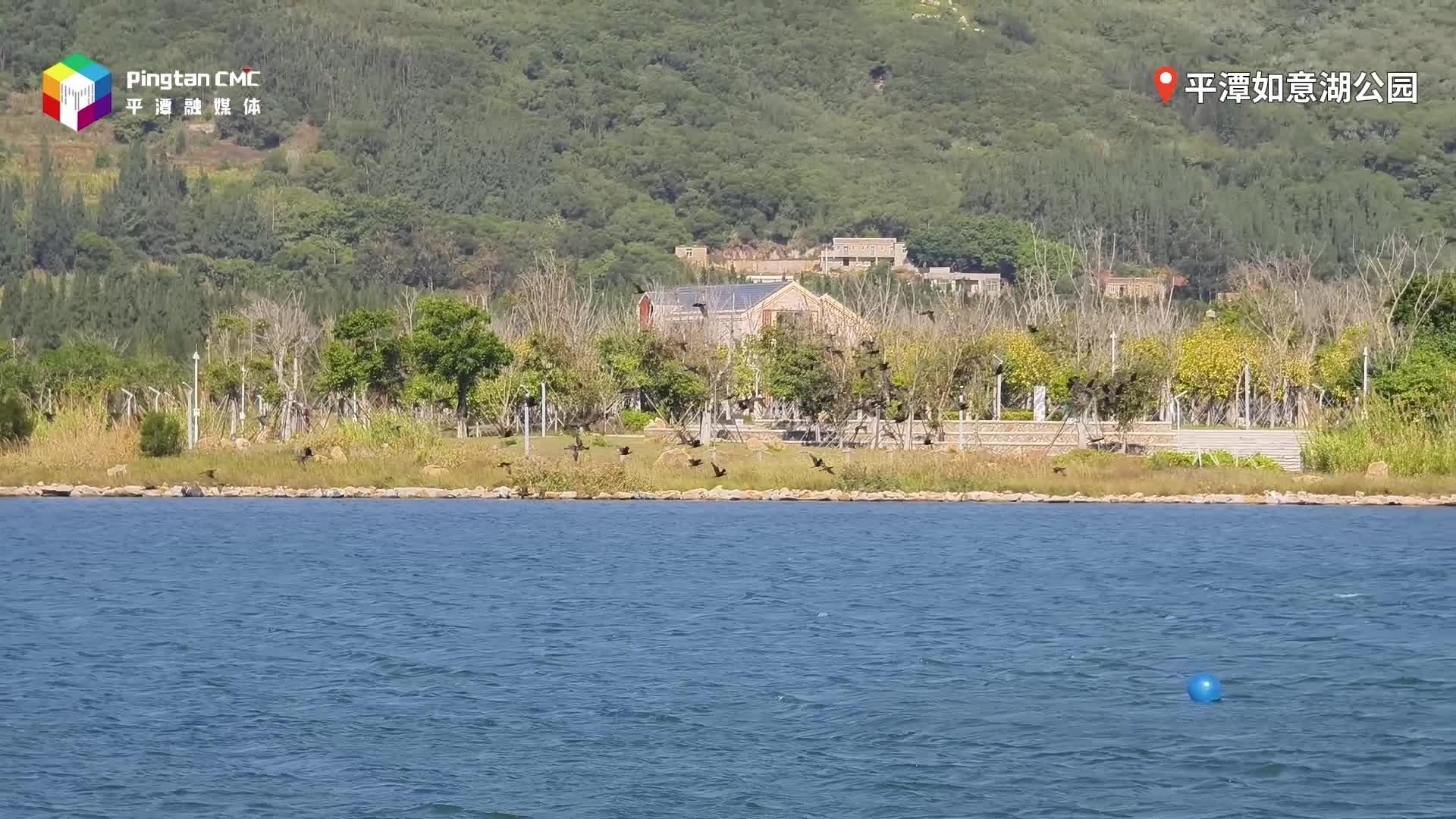

2025年海鱸魚(SeaPerch)國際青少年水下機器人福建選拔賽比賽現(xiàn)場

海洋創(chuàng)客工作室為學生提供實踐平臺

近日,記者在海洋創(chuàng)客工作室看到,高顥庭和俞婧琪屏息凝神,俯身將親手設計制作的水下機器人緩緩送入模擬賽場的水池中。搭載3D打印防水外殼與專用抓取裝置的機器人如一條靈巧的游魚,在水下自如穿梭。它精準“捕獲”目標小球,輕盈轉(zhuǎn)身,流暢穿過環(huán)形軌道,伴隨“噗”的一聲清響,將小球穩(wěn)穩(wěn)送入筐中……

前不久,高顥庭與俞婧琪組成的“探索隊”站在了2025年海鱸魚(SeaPerch)國際青少年水下機器人福建選拔賽的舞臺上,他們默契配合,以62秒的優(yōu)異成績完成所有任務,摘得桂冠。

據(jù)介紹,海鱸魚國際水下機器人挑戰(zhàn)賽由國際無人系統(tǒng)協(xié)會(AUVSI)發(fā)起,是水下人工智能機器人領域的“奧林匹克”盛會,深度融合海洋科學技術(shù)工程與創(chuàng)新教育。參賽選手需要在300秒的限定時間內(nèi),完成自主設計水下運行結(jié)構(gòu)、制定精準作業(yè)路徑與高效執(zhí)行三大核心任務。

與傳統(tǒng)機器人競賽不同,這場賽事將競技場設在水下,對選手提出更高要求。參賽者需要完成從問題定義、方案設計、框架搭建、電路焊接,到浮力調(diào)試、代碼執(zhí)行的全流程工程實踐,最終打造出能在水下精準作業(yè)的機器人系統(tǒng)。

“比賽過程中,水下機器人要完成如‘小章魚歸位’‘小魚入籃’等一系列高精度任務,這不僅考驗邏輯思維和空間感知能力,更鍛煉我們在壓力下的協(xié)作與應變能力。”俞婧琪說,通過這段時間的系統(tǒng)訓練,從最初的420秒到如今的62秒,獲得了階段性的最好突破,大大提升了水下機器人在模擬海洋環(huán)境中修復“珊瑚礁”的作業(yè)效率。

高顥庭、俞婧琪與水下機器人的緣分,始于學校今年新成立的海洋創(chuàng)客工作室。這個依托校本課程與競賽平臺建立的工作室,為許多熱愛海洋科技的學生提供了寶貴的實踐舞臺。

在這里,他們與20多名同學一起踏上探索之旅。“水下機器人的關(guān)鍵材料之一是3D打印防水外殼,可隊員們都是初中生,起初對編程和3D打印一無所知。”指導教師張寶龍回憶道,他從最基礎的知識教起,帶領學生們運用3D打印技術(shù)制作任務模塊,編寫基于開源鴻蒙芯片的控制程序。

“第一次看到自己制作的機器人在水下成功運行的那一刻,內(nèi)心的激動難以言表。”高顥庭說,在工作室的學習讓他實現(xiàn)了“從0到1”的突破,現(xiàn)在他不只能獨立組裝機器人,對水下機器人也有了更全面的了解。

張寶龍老師(左)指導俞婧琪(中)、高顥庭操控水下機器人。

匯聚團隊力量,備戰(zhàn)后續(xù)賽事

在海洋創(chuàng)客工作室,張寶龍說起了水下機器人設計的復雜維度:“這不是簡單的機械組裝,而是一項需要統(tǒng)籌環(huán)境約束、功能需求、安全保障與技術(shù)創(chuàng)新的系統(tǒng)工程。”

設計之路充滿挑戰(zhàn)。在一次關(guān)鍵調(diào)試中,團隊發(fā)現(xiàn),由于電機功率不足,水下機器人動作遲緩,猶如困在一張無形的網(wǎng)中。高顥庭提出更換電機的建議,這一改進,效果立竿見影,大大提升了機器人的推力與響應速度。

更大的考驗接踵而至。為了讓機器人能在水中保持完美姿態(tài),他們反復進行建模測試,精心調(diào)整配重;為了克服水流干擾,他們不斷優(yōu)化算法,精確控制每個動作的力度與軌跡。

“水下皆學問。”張寶龍凝視著水池說,“任何一個細微的滲漏都可能導致‘滿盤皆輸’。”尤其在防水性能上,團隊借助學校其他工作室資源,精心制作零件,保護電路,確保機器人在水下運行暢通。

兩個多月的暑期集訓,見證了一場青春的蛻變。在每天三四個小時的高強度訓練中,他們曾為一個小零件的優(yōu)化方案爭論不休,為攻克技術(shù)難題挑燈夜戰(zhàn),也為任務超時而焦慮不安。每一個基礎動作都被反復打磨數(shù)十次,直到精準成為本能。

高顥庭始終記得,在高溫中專注焊接、調(diào)試機器時,汗水流下也顧不上擦。“這份榮譽,首先要歸功于團隊成員的付出,以及張老師自始至終的耐心指導。”

“從理論推導到親手實踐,從圖紙設計到每個零件的精準焊接,這個完整的創(chuàng)造過程讓我真切體會到科技創(chuàng)新的魅力。”俞婧琪說,當看到抽象的理論在水下化為機器人精準流暢的動作時,那種震撼感與成就感難以用語言來形容。“這段經(jīng)歷讓我確信,只要心懷熱愛,每個人都能在科技的海洋中找到屬于自己的航道。”

“比起獲獎,我更欣喜于看到他們解決問題的能力得到了全面提升。這種成長,比任何獎項都更加珍貴。”張寶龍說,現(xiàn)在團隊正在積極備戰(zhàn)后續(xù)的賽事,“我們將帶著省賽的經(jīng)驗,進一步完善作品,爭取在更高的舞臺上展現(xiàn)平潭學子的風采。”

最熱評論